区块链通过构建去中心化的信任机制,将权力从单一中心节点转移至分布式网络,通过技术协议替代人为权威,实现了权力的分散化与再分配。这种变革并非简单的技术迭代,而是对传统中心化权力结构的根本性重构——它将信任的建立从依赖机构背书转变为依赖数学算法与网络共识,从而削弱了中介机构的垄断地位,赋予个体更大的自主权。

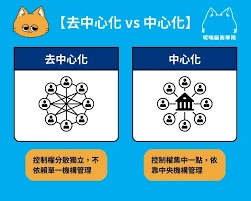

一、权力结构的两种范式:中心化与去中心化的本质差异

1. 中心化权力结构:金字塔式的控制逻辑

中心化系统中,权力集中于少数核心节点(如银行、政府、科技巨头),这些节点掌握信息分发、资源调配和规则制定的绝对话语权。典型特征包括:

- 层级化决策:权力自上而下流动,底层参与者缺乏议价能力(如传统金融体系中,银行决定利率、支付通道和信贷资格)。

- 信息垄断:中心节点控制数据存储与访问权限,存在数据篡改或滥用风险(如社交媒体平台可随意删除用户内容)。

- 单点脆弱性:中心节点的故障或腐败可能导致整个系统瘫痪(如2008年金融危机中银行体系的连锁崩溃)。

2. 去中心化权力结构:网络式的协同逻辑

去中心化系统通过分布式网络实现权力共享,核心特征是:

- 分布式决策:权力分散在网络中的多个节点,决策依赖共识机制而非单一权威(如比特币网络通过算力竞争达成账本一致)。

- 透明可追溯:数据全网公开且不可篡改,降低信息不对称(如区块链供应链系统中,所有参与者可实时查看商品流转记录)。

- 抗审查性:无单一节点可控制或关闭整个网络(如去中心化社交平台无法被单方面封禁)。

二、区块链重构权力的技术引擎:四大核心特性

区块链并非简单的“去中心化工具”,而是一套融合密码学、分布式系统和经济学的权力再分配机制。其技术特性直接冲击了传统权力中介的存在基础:

1. 分布式账本:权力从“中心存储”到“全网见证”

传统中心化系统中,数据由中心机构独家管理(如银行数据库记录所有交易),而区块链通过多节点同步存储,使每个参与者都拥有完整账本副本。这种设计意味着:

- 中心机构失去数据垄断权(如DeFi协议中,交易记录由全网节点共同维护,无机构可单方面修改)。

- 个体掌握数据主权(用户无需向平台“申请”访问自己的信息,而是通过私钥直接控制资产和数据)。

2. 共识机制:从“权威背书”到“算法信任”

中心化系统依赖机构信用(如央行发行货币、法院公证合同),而区块链通过共识算法(如工作量证明PoW、权益证明PoS)让陌生人在无需中介的情况下达成信任。例如:

- 比特币网络通过算力竞争确保账本不可篡改,替代了传统银行的交易验证角色。

- 去中心化交易所(DEX)通过智能合约自动匹配交易,无需中介机构托管资金。

3. 加密算法:从“身份信任”到“数学信任”

区块链使用非对称加密技术(公钥-私钥体系),确保资产归属与交易合法性通过数学算法验证,而非依赖身份背书。这一特性:

- 削弱了“身份认证中介”的权力(如无需政府机构颁发的身份证,私钥即可证明资产所有权)。

- 实现了“匿名化权力”(如在去中心化金融中,用户无需暴露身份即可参与金融活动,避免歧视性排斥)。

4. 智能合约:从“人为执行”到“代码自治”

智能合约是自动执行的代码协议,可将规则编码为程序并强制运行(如“当A完成任务时,自动向B支付报酬”)。这直接替代了传统中介的“规则执行权”:

- 在保险领域,去中心化保险协议(如Nexus Mutual)通过智能合约自动理赔,无需保险公司人工审核。

- 在治理领域,DAO(去中心化自治组织)通过智能合约执行投票结果,避免管理层权力滥用。

三、权力重构的实践场域:从金融到治理的跨领域变革

区块链的权力重构已从理论走向现实,在多个领域瓦解传统中心化权力结构:

1. 金融领域:从“银行垄断”到“人人可参与的金融网络”

传统金融体系中,银行、支付机构等中介控制着资金流动、信贷发放和金融服务定价。区块链驱动的DeFi(去中心化金融)通过以下方式重构权力:

- 去中介化交易:用户可直接进行点对点借贷、兑换(如Aave允许用户无需银行审批即可抵押资产借贷),2025年DeFi总锁仓量已突破1.2万亿美元,覆盖全球1.5亿用户。

- 算法稳定币:通过智能合约调节供需的稳定币(如DAI),挑战了央行对货币发行的垄断。

- 跨境支付革命:Ripple等协议将跨境汇款时间从3-5天缩短至秒级,费用降低90%,削弱了SWIFT系统的全球支付霸权。

2. 组织治理:从“公司集权”到“DAO自治”

传统企业中,决策权集中于管理层和股东,员工与用户缺乏话语权。DAO通过区块链实现“代码即章程”,将治理权分散给代币持有者:

- MakerDAO:作为最大的去中心化稳定币发行方,其利率调整、风险参数等决策需通过代币持有者投票,无CEO或董事会可单方面决定。

- Uniswap DAO:去中心化交易所Uniswap的手续费分配、新功能上线等由UNI代币持有者投票决定,2024年通过社区提案将1.2亿美元资金用于生态建设,完全由用户主导。

3. 公共事务:从“政府主导”到“透明共治”

政府作为中心化权力的典型代表,其决策不透明、效率低下等问题长期存在。区块链技术为政务治理提供了新范式:

- 透明选举:2024年巴西地方选举试点区块链投票系统,选民可通过私钥验证选票是否被正确统计,舞弊率下降92%。

- 去中心化身份(DID):欧盟“数字身份钱包”项目基于区块链,用户可自主管理身份信息,政府仅作为验证节点而非控制者。

- 公共资金追踪:乌克兰2025年将区块链用于重建资金分配,捐款者可实时查看资金流向,杜绝挪用风险。

4. 供应链:从“核心企业垄断”到“全链条协同”

传统供应链中,品牌方或核心企业掌握定价权、数据控制权,上下游中小企业被动服从。区块链通过分布式账本实现数据共享,重构权力平衡:

- 沃尔玛区块链食品溯源:从农场到货架的全流程数据上链,供应商、物流商、零售商均可平等访问信息,削弱了沃尔玛对供应链数据的独家控制。

- VeChain(唯链):奢侈品防伪系统中,品牌方、检测机构、消费者共同维护商品真伪记录,品牌方无法单方面篡改溯源信息。

四、重构的边界:去中心化的现实挑战与平衡

区块链对权力结构的重构并非无懈可击,其发展仍面临技术、监管和伦理层面的挑战:

1. 效率与去中心化的矛盾

完全去中心化往往意味着低效率(如比特币每秒仅处理7笔交易,远低于中心化支付系统Visa的24,000笔/秒)。为提升性能,部分区块链采用“弱中心化”设计(如EOS的21个超级节点),这又可能导致权力重新集中。

2. 监管与创新的博弈

去中心化系统的匿名性和跨境性挑战了传统监管框架(如暗网交易、洗钱风险)。2025年全球已有42个国家出台区块链监管法案,部分要求交易所、DAO等“去中心化组织”履行KYC(身份验证)义务,一定程度上削弱了其去中心化属性。

3. 技术门槛与权力再分配的局限性

区块链的私钥管理、Gas费计算等技术门槛,可能导致“技术精英”掌握更多权力。数据显示,2025年全球区块链用户中,仅12%能独立完成钱包创建和资产转移,普通用户仍依赖中心化交易所或托管服务,形成“伪去中心化”现象。

结语:权力结构的未来图景

区块链对权力结构的重构,本质是用“技术协议”替代“人为权威”,用“网络共识”替代“层级控制”。它并非要消灭所有中心,而是将权力从“垄断性中心”转变为“竞争性节点”,从“不可问责的权威”转变为“可编程的透明规则”。

未来,权力结构可能呈现“混合形态”:中心化机构(如政府、大型企业)不会消失,但需在区块链透明化要求下重新定义权责;去中心化网络则在金融、治理等领域提供替代性选择。这种“中心化-去中心化”的动态平衡,或将成为人类社会权力演进的新范式——不是谁“统治”谁,而是如何通过技术实现更公平、更具韧性的权力分配。