在加密货币行业,Hyperliquid项目近期成为争议焦点,其核心矛盾在于去中心化理念与商业现实之间的激烈碰撞。这一争议不仅揭示了协议运营中的深层问题,也引发了行业对加密理想主义可行性的重新审视。

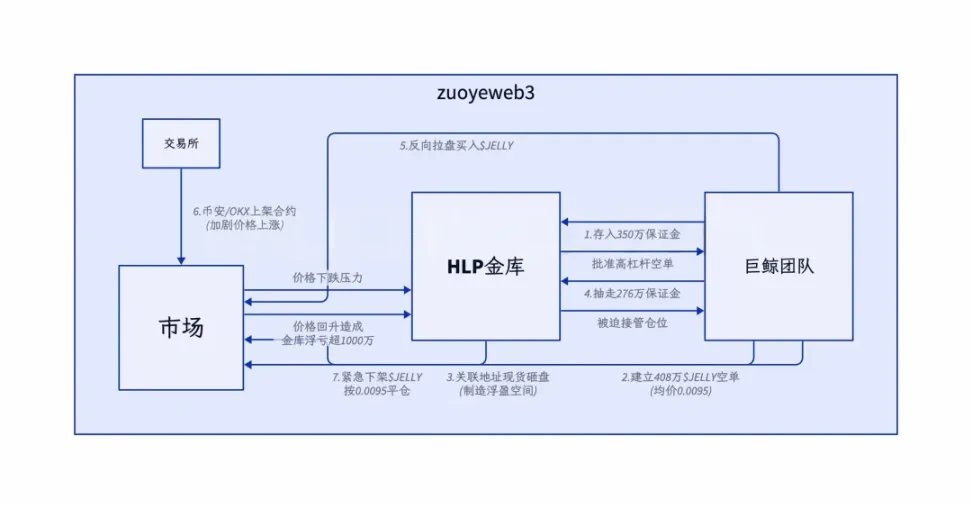

争议的起点源于Hyperliquid在3月26日遭遇的市场攻击事件。一个巨鲸利用规则漏洞对HLP金库发起攻击,导致协议面临巨额亏损。

随后,币安和OKX迅速上线相关合约,对Hyperliquid形成夹击之势。最终,Hyperliquid通过投票决定下架相关代币,这一被称作“拔网线”的操作,被许多人视为对去中心化原则的背离。

这一系列事件凸显了去中心化协议面临的根本性难题:是要坚持纯粹的去中心化理念,还是向资本效率的现实需求妥协?Hyperliquid的选择表明,在的市场环境下,完全的的去中心化可能并非最优解。相反,协议的透明性和治理机制可能比绝对的去中心化更为重要。

本文将从三个维度深入解析这一争议:首先剖析Hyperliquid项目引发行业争议的核心矛盾;其次探讨加密理想主义与商业现实的碰撞命题;最后预告文章将解析的三大维度,为读者提供全面的分析框架。

Hyperliquid为何向资本效率低头?加密理想遭遇现实冲击

Hyperliquid 近期连续两个月占据币安合约交易量的 9%,这一数据引发了行业的高度关注。币安和 OKX 迅速联合上线 $JELLYJELLY 合约,试图通过更深的流动性持续对 Hyperliquid 施压,这种市场格局的争夺显示出头部交易所对新兴协议崛起的警惕。回顾历史,类似 BitMEX 在 2020 年 3·12 事件中“拔网线”的行为,如今在 Hyperliquid 身上重演,突显了行业在面对极端风险时反复出现的应对模式。

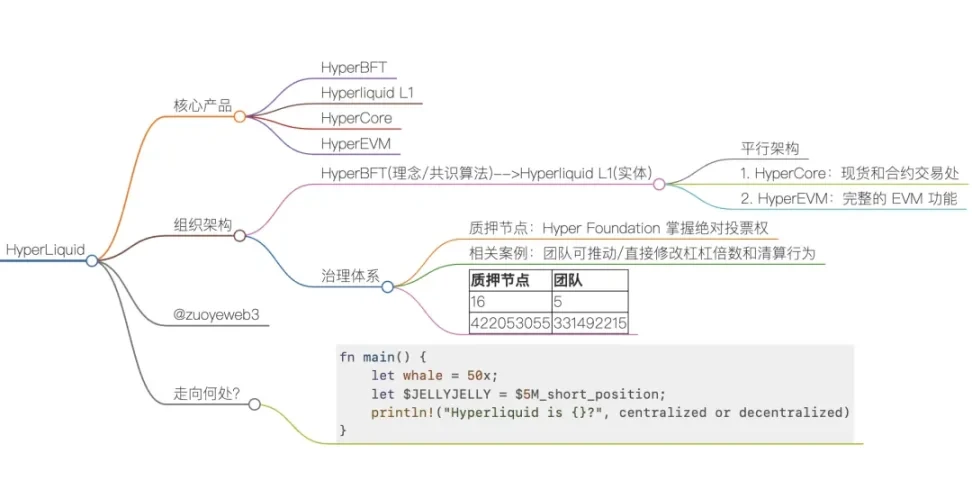

在技术层面,Hyperliquid 的架构基于 HyperBFT 共识算法,并构建了 L1 区块链,其核心业务分为 HyperCore(定制化交易所)和 HyperEVM(兼容 EVM 的链)。这种复杂结构虽然提升了功能灵活性,但也带来了多处潜在攻击点。

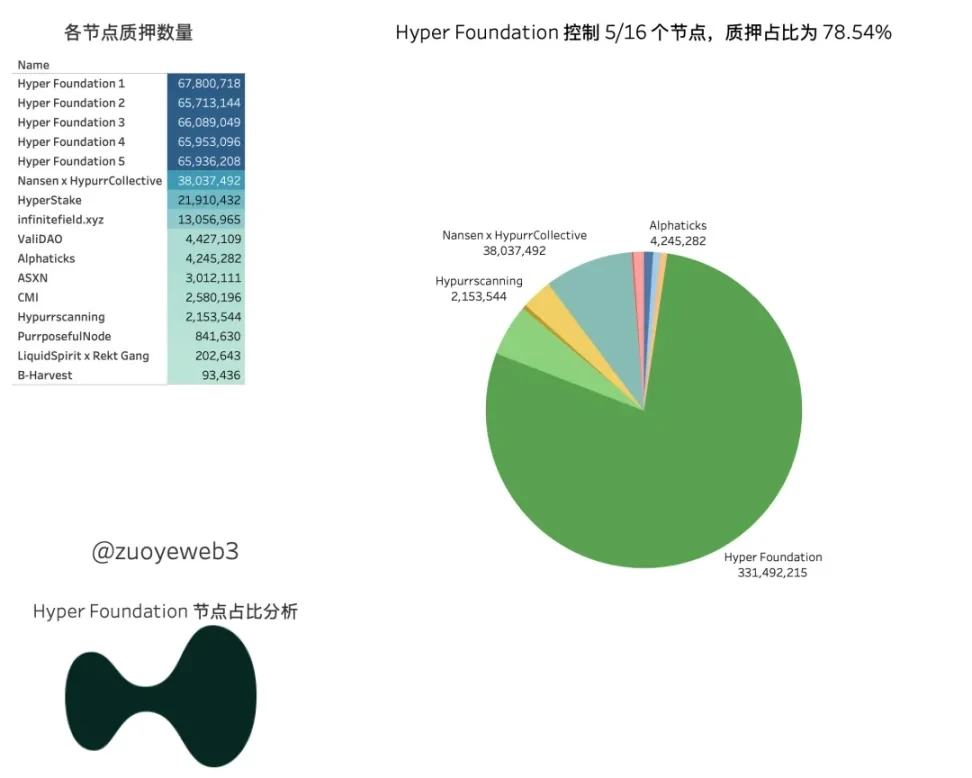

项目方通过高度控盘,尤其是基金会控制大部分节点和质押代币,以维持协议在面对市场操纵和流动性危机时的应对能力。

本质上,Hyperliquid 的选择反映了一个长期存在的行业矛盾:去中心化理念与资本效率之间的冲突。在衍生品这类高风险的领域,完全的去中心化治理难以实现快速反应,而适度的中心化控制反而能够提升协议的抗风险能力和运营效率。Hyperliquid 不过是以更透明的方式,走了许多中心化交易所曾经走过的路。

78%中心化背后的经济学密码:Hyperliquid为何敢如此‘任性’?

Hyperliquid 在架构设计上采用了一种权衡策略:通过链上结构换取 CEX 级别的交易效率,以代币经济学模型增强流动性,并借助客制化技术栈提升安全性。其核心机制借鉴了 GMX 的流动性提供者(LP)代币化模式,使用户能够分享协议收入,从而激励更多流动性注入,并为代币价格提供支撑。

然而,这一模式有效运转的前提,是项目方需具备足够的控盘能力,尤其在杠杆率较高的合约交易领域——收益与风险同时被放大,这也构成了与 Uniswap?#?现货 DEX 的根本差异。

Hyperliquid 的治理结构呈现出显著的中心化特征。在全部16个节点中,Hyper 基金会控制其中5个;更为关键的是,基金会质押的代币数量达到3.3亿枚,占所有节点质押总量的78.54%,远超2/3多数决的门槛,形成绝对控制权。

回顾其在过去半年中应对的三次重大危机:

- 2024年11月,社区批评其架构中心化程度过高;

- 2025年初,遭遇50倍杠杆巨鲸攻击,链上透明性反而成为被公开利用的弱点;

- 2025年3月26日,基金会在持有多数投票权的情况下,决定下架代币 $JELLYJELLY。

这些事件表明,Hyperliquid 在实践层面不断让“去中心化理想”向“资本效率现实”妥协。尽管项目方在降低VC、空投和内部清算等潜在作恶行为上做出努力,并试图依靠手续费模式实现可持续运营,但其治理机制仍显示出较强的中心化干预特征。

与现货DEX不同,永续合约DEX(Perp DEX)因其刚需属性和高杠杆特性,更依赖快速响应与风控能力。完全的去中心化治理难以应对黑天鹅事件,因此在效率与安全的权衡中,部分中心化成了一种现实选择。Hyperliquid 所面临的,并非是否中心化的道德命题,而是如何在透明规则、必要干预和资本效率之间找到可持续的平衡点。

链上华尔街启示录:加密世界该选择哪种生存方式?

复盘Hyperliquid架构设计暴露的攻防脆弱性

Hyperliquid的技术架构包含两个核心部分:基于HyperBFT算法的L1底层,以及构建其上的HyperCore交易系统和HyperEVM链。这种设计虽然提升了交易效率,但也带来了多处潜在攻击点——包括L1与HyperCore/HyperEVM之间的跨链交互,以及不同组件间的复杂通信。这种架构复杂性直接导致了项目方需要高度控盘,以应对可能的安全威胁。回顾近半年的三次重大安全事件,从被指责架构中心化,到遭遇50倍杠杆巨鲸攻击,再到最终被迫“拔网线”下架代币,都暴露出该协议在极端市场条件下的防御脆弱性。

探讨透明规则引发的公开围猎是否阻碍链上迁移

链上协议的规则完全透明,虽然符合去中心化理念,但也使得协议容易成为全市场公开围猎的目标。攻击者可以仔细研究规则、聚拢资金、利用所谓的“漏洞”进行攻击。这种透明性在带来信任的同时,也显著提高了协议运营的难度。关键问题在于,这种因透明导致的频繁攻击,究竟只是链上协议发展过程中的阵痛,还是可能阻碍整个行业从中心化平台向链上迁移的进程?

解析部分中心化模式在Perp DEX赛道的必然性

在永续合约DEX领域,部分中心化架构实际上具有一定的必然性。要实现绝对的去中心化治理,协议将难以快速应对黑天鹅事件;而要保证高效的危机响应,就必须存在拥有决策权的“持剑人”。Hyperliquid通过采用“稍微中心化”的方式,结合GMX的LP代币化模型,成功从CEX手中抢占了部分衍生品市场份额。这表明,在资本效率的驱动下,新一代链上协议可能会普遍选择用一定程度的中心化来换取更高的运营效率。

预测未来协议发展的中间态演化路径

未来协议发展很可能走向一种中间状态:既不是完全的去中心化,也不是传统的中心化模式。这种中间态可能表现为“部分中心化+透明规则+必要时介入”的混合架构。Hyperliquid的案例表明,DEX不需要完全去中心化,但应该比CEX更加透明,在加密文化与资本效率之间找到平衡点。随着行业的发展,我们可能会看到更多协议采用这种务实的方式,在理想与现实之间找到可持续的发展路径。

结语:加密世界的华尔街救赎启示

正如2008年金融危机中美国政府未经纳税人同意直接救市,用公众资金为华尔街输血,催生了比特币的诞生一样,Hyperliquid事件也揭示了链上金融系统在危机面前的脆弱性。这不仅是技术或架构的问题,更深层地映射出金融体系在效率与公平、干预与自由之间的永恒矛盾。

行业意见领袖如Arthur Hayes和AC对Hyperliquid的轮番批评,表面上是对去中心化理念的捍卫,实则背后是商业利益和市场竞争的复杂博弈。AC曾质疑Ethena的可行性,如今却与Hayes站在同一战线,恰恰说明在这个生态中,“棋手一旦入局,就可能变成棋子”。批判的声音虽具理想色彩,却往往无法脱离利益视角的局限。

加密世界不应陷入“完全去中心化”或“彻底中心化”的极端选择,而需探索一条中间路径:部分中心化+透明规则+必要时介入。这既不是对理想的背叛,也不是向现实的彻底投降,而是一种务实的共识框架——在资本效率与去中心化价值之间找到平衡,让链上生态既能活下去,也能活得好。